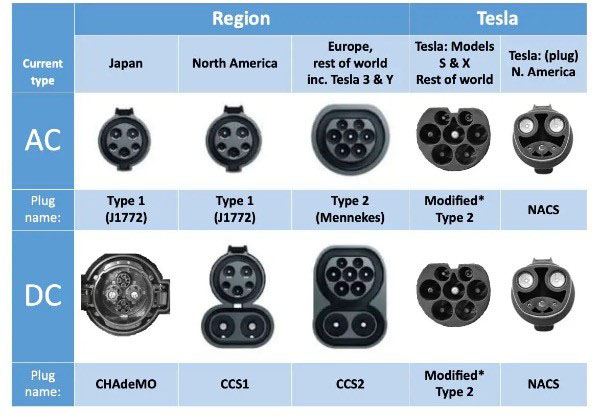

現在、世界には主に5つの充電インターフェース規格があります。北米はCCS1規格、欧州はCCS2規格、そして中国は独自のGB/T規格を採用しています。日本は常に異端児であり、独自のCHAdeMO規格を採用しています。しかし、テスラは電気自動車をいち早く開発し、多数の車両を保有していました。そのため、当初から専用のNACS規格充電インターフェースを設計しました。

そのCCS1北米の充電規格は主に米国とカナダで使用されており、最大交流電圧は240V AC、最大電流は80A AC、最大直流電圧は1000V DC、最大電流は400A DCです。

しかし、北米の自動車メーカーのほとんどがCCS1規格の採用を余儀なくされているにもかかわらず、急速充電スーパーチャージャーの数と充電体験の面で、CCS1は米国の急速充電市場シェアの60%を占めるテスラNACSに大きく後れを取っています。これにフォルクスワーゲン傘下のElectrify Americaが12.7%、EVgoが8.4%で続いています。

米国エネルギー省が発表したデータによると、2023年6月21日時点で、米国にはCCS1充電ステーションが5,240カ所、テスラのスーパー充電ステーションが1,803カ所設置される予定だ。しかし、テスラの充電スタンドは19,463カ所にも上り、米国の総充電スタンド数を上回っている。チャデモ(6993ルート)、CCS1(10471ルート)です。現在、テスラは世界中に5,000のスーパー充電ステーションと45,000台以上の充電スタンドを保有しており、中国市場には10,000台以上の充電スタンドが設置されています。

充電スタンドと充電サービス企業が協力してテスラのNACS規格に対応していくにつれ、カバーされる充電スタンドの数はますます増えています。米国のChargePointとBlink、スペインのWallbox NV、オーストラリアの電気自動車充電設備メーカーTritiumは、NACS充電規格への対応を表明しています。米国で2位のElectrify AmericaもNACSプログラムへの参加に合意しており、同社は米国とカナダに850以上の充電ステーションと約4,000台の急速充電器を保有しています。

量の優位性に加えて、自動車会社は、CCS1 よりも優れたエクスペリエンスを提供するという理由から、テスラの NACS 標準に「依存」していることが多い。

テスラNACSの充電プラグは小型軽量で、身体障碍者や女性にも優しい設計となっています。さらに重要なのは、NACSの充電速度がCCS1の2倍で、エネルギー補充効率も高いことです。これは欧米の電気自動車ユーザーの間で最も注目されている点です。

北米市場と比較すると、欧州のCCS2この規格は、米国規格CCS1と同系統に属し、米国自動車技術会(SAE)、欧州自動車工業会(ACEA)、そしてドイツと米国の主要自動車メーカー8社が共同で策定した規格です。フォルクスワーゲン、ボルボ、ステランティスといった欧州の主要自動車メーカーはNACS充電規格を採用する傾向にあるため、欧州規格CCS2は苦戦を強いられています。

これは、欧州および米国市場で普及している複合充電システム(CCS)規格が急速に廃れ、テスラNACSがそれに取って代わり、事実上の業界標準となる可能性があることを意味します。

大手自動車メーカーはCCS充電規格への継続的な支持を主張していますが、それは電気自動車と充電スタンドの建設に対する政府補助金を得るためだけのものです。例えば、米国連邦政府は、CCS1規格に準拠した電気自動車と充電スタンドのみが75億ドルの政府補助金を受け取れると規定しており、テスラも例外ではありません。

トヨタは年間1000万台以上の自動車を販売しているが、日本が主導するCHAdeMO充電規格の現状は非常に恥ずかしいものだ。

日本は世界標準の確立に熱心で、電気自動車充電用のCHAdeMOインターフェース規格を非常に早く確立しました。これは日本の自動車メーカー5社が共同で立ち上げ、2010年に世界的に普及し始めました。しかし、日本のトヨタ、ホンダなどの自動車会社は、燃料車やハイブリッド車で大きな力を持っており、電気自動車市場では常に動きが遅く、発言権がありませんでした。その結果、この規格は広く採用されておらず、日本、北欧、米国の狭い範囲でのみ使用されています。韓国は今後徐々に衰退していくでしょう。

中国の電気自動車は巨大で、年間販売台数は世界シェアの60%以上を占めています。海外輸出の規模を考慮に入れなくても、国内流通市場の大きさは統一充電規格を支えるのに十分です。しかし、中国の電気自動車は世界展開しており、2023年には輸出台数が100万台を超えると予想されています。もはや門戸を閉ざして暮らすことは不可能です。

投稿日時: 2023年7月17日